11. Mai 2025 in Aktuelles

Wie Augustinus im Herzen der Moderne wieder sprach – Leo XIII. als Erbe und Rufer. Von Armin Schwibach

Rom (kath.net/as) „…qui sibi nomen imposuit Leonem XIV“. Der neue Papst, ein Sohn des heiligen Augustinus, trat vor das Volk und ein Ruck ging durch die Geschichte. Papst Leo XIV. - Leo - der Löwe… raunend kehrte der Gedanke ein und traf dort dann eigentlich sofort Leo den Großen.

Papst Leo der Große (390 – 461) kam vielleicht den wenigsten unmittelbar in den Sinn. Leo der Große… in einer fernen Zeit, die doch wieder so nah zu sein scheint. Der heilige Mann, der auf dem Stuhl Petri in einer Zeit saß, da das Römische Reich im Begriff stand, in sich zusammenzusinken, erscheint wie ein Fels, dem die stürmischen Wellen der Geschichte nichts anzuhaben vermögen. In ihm vereinen sich römische Würde, patristische Tiefe und eine geistliche Autorität, die dem Abendland neue Mitte und Halt zu schenken vermochte. Seine Begegnung mit Attila vor den Toren Roms ist nicht nur eine politische Sternstunde, sondern ein Bild jener geistlichen Macht, die in der Wahrheit verwurzelt ist und gerade darin Frieden stiftet. Als Lehrer des Glaubens hat Leo mit souveräner Klarheit das Geheimnis Christi als Gott und Mensch in einer Person ausgesprochen — sein Tomus ad Flavianum an den Patriarchen Flavian ist ein Meilenstein der christologischen Reflexion und zugleich ein Zeugnis des kirchlichen Amtes, das nicht sich selbst verkündet, sondern die überlieferte Wahrheit in Liebe bewahrt. So steht Leo an den Ursprüngen jenes christlichen Europa, das aus dem Glauben an die Menschwerdung Gottes seine Ordnung, seine Hoffnung und seine Kultur empfing.

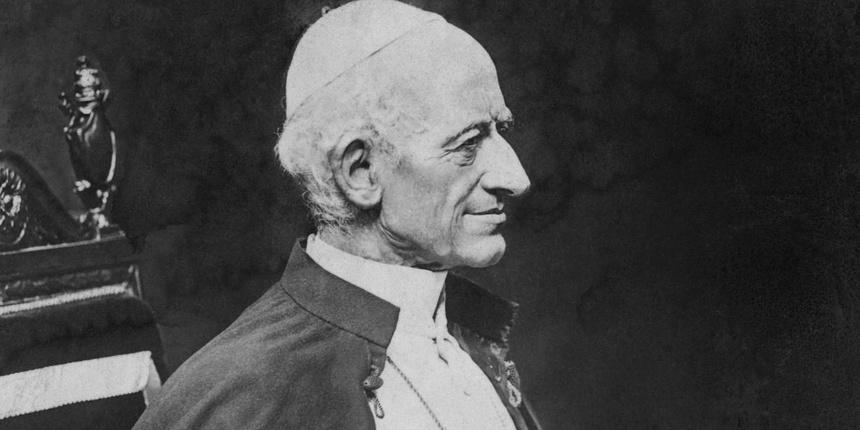

Doch das Volk (und die Journalisten) dachte wohl vor allem an Papst Leo XIII. (1810–1903), jenen Vorgänger des heutigen Papstes, der es zum letzten Mal gewagt hatte, diesen Namen zu wählen: an den Leo, der sofort als der erste „Sozial-Papst“ an der Schwelle zwischen zwei Jahrhunderten in Erinnerung gerufen wurde. Jener Papst, der in der Bischofskathedrale Roms, der Lateranbasilika, eine eindrucksvolle letzte Ruhestätte gefunden hat. Leo XIII., jetzt, im Jahr 2025, Leo XIV., der ein Augustiner ist und als bischöfliches und päpstliches Brustkreuz gleichsam eine Reliquie trägt: was verbindet sie? Es ist schon bezeichnend: Augustinus wird (wieder) hell in den Mittelpunkt des kirchliche Lebens gerückt.

Doch auch anderes muss erwähnt werden. Leo XIII. ist der erste Papst „im Rampenlicht der Medien“. Er ist der erste Papst auf Film (1896). Im Frühjahr jenes Jahres filmte der schottische Erfinder William Kennedy Laurie Dickson Leo XIII. in den Vatikanischen Gärten. Die Aufnahmen zeigen den 86-jährigen Pontifex beim Segnen, auf einer Kutsche und sitzend auf einer Bank. Diese Szenen sind also als die ersten Bewegtbilder eines Papstes und machen Leo XIII. zur frühestgeborenen Person, die je gefilmt wurde. Man kann sich vorstellen, welche Art von Diskussionen es 1896 im Hof des Papstes gegeben haben wird. Vielleicht ist dies vergleichbar mit dem Lamentieren gewisser sich selbst gern als besonders „konservativ“ gerierender Nörgler, wenn ein Papst sich heute eines Selfies nicht verweigert oder gar, wie Benedikt XVI., als erster Papst der Geschichte einen Tweet absetzt.

Auch die erste Tonaufnahme eines Papstes verdanken wir Leo XIII. Am 5. Februar 1903 wurde der Papst im Vatikan aufgenommen, wie er das „Ave Maria“ auf Latein betet. Diese Aufnahme ist die älteste bekannte Tonaufnahme eines Papstes und wurde mit einem Phonographen auf einer Wachsrolle festgehalten.

Aber es geht „noch schlimmer“. Leo XIII. ist auch der erste Papst, der einem Journalisten ein Interview gewährte, und - apriti cielo!!! Um Himmels willen!!! - er gab es einer FRAU, die in die Heiligen Hallen des Apostolischen Palastes vorgelassen wurde. Doch nicht genug. Bei der Interviewerin handelte es sich um die französischen Journalistin und Anarchistin Caroline Rémy, besser bekannt unter ihrem Pseudonym „Séverine“. Dieses Interview erschien am 31. Juli 1892 in der Pariser Zeitung Le Figaro und war ein bemerkenswertes Ereignis – sowohl für die Kirche als auch für die Pressegeschichte. Rémy war eine prominente Vertreterin der französischen Linken und setzte sich für soziale Gerechtigkeit und Frauenrechte ein. Dass der Papst ihr ein Interview gewährte, war ein Zeichen seiner Offenheit gegenüber dem Dialog mit verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen. Im Gespräch äußerte sich Leo XIII. unter anderem zur Dreyfus-Affäre, einem politischen Skandal, der Frankreich zu dieser Zeit tief spaltete. Seine Aussagen wurden als Versuch gewertet, die katholische Kirche als moralische Instanz in einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft zu positionieren. Dieses Interview war nicht nur ein Novum, weil es von einer Frau geführt wurde, sondern auch, weil es zeigte, dass der Vatikan jetzt bereit war, mit kritischen Stimmen in den Medien zu kommunizieren. Es unterstreicht Leos XIII. Bemühungen, die Kirche in die moderne Welt zu führen und den Dialog mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Strömungen zu suchen.

Ja, Papst Leo XIII. - er ist auch der älteste Papst (im Amt) der Geschichte, der im Alter von 93 Jahren gestorben ist. Doch zurück: was war da noch mit Augustinus?

Es gehört zu den stillen Fußnoten der Kirchengeschichte, dass ein junger Römer – noch nicht Papst, noch nicht einmal Kardinal – regelmäßig den Weg in eine unscheinbare Kirche im Herzen Roms suchte: Sant’Agostino in Campo Marzio. Dort, wo die Augustiner beteten, lehrten und liturgisch wirkten, fand Gioacchino Pecci nicht nur geistlichen Halt, sondern jene geistige Nahrung, die ihn innerlich prägte. Diese frühe, beinahe verborgene Verbindung sollte später als Lichtlinie durch sein gesamtes Pontifikat führen. In seinem Denken und Handeln, in seiner Theologie wie in seiner Soziallehre, leuchtet immer wieder das augustinische Erbe auf – gleich einer Quelle, die nicht versiegt, sondern sich in neue Flussläufe ergießt.

Leo XIII. war kein Papst der großen theologischen Schlagzeilen. Und doch war sein Wirken eine stille Revolution – eine, die aus der Tiefe kam. Sie speiste sich aus jener Unruhe, die Augustinus in den ersten Zeilen seiner Confessiones als Grundzustand des menschlichen Herzens beschreibt: „Fecisti nos ad te, Domine, et inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te.“ – „Du hast uns auf dich hin geschaffen, Herr, und unser Herz ist unruhig, bis es ruht in dir“ (Confessiones I,1,1). Diese Unruhe, im tiefsten Sinne geistlich, wurde für Leo XIII. zur Triebkraft einer großen pastoralen, philosophischen und sozialen Neuorientierung. Wahrheit war für ihn nie bloß ein abstrakter Begriff, sondern eine lebendige Wirklichkeit – eine Wirklichkeit, die den Menschen anruft, herausfordert und verwandelt.

In seiner Enzyklika Aeterni Patris (1879), die zu einer Erneuerung der christlichen, der katholischen Philosophie aufrief, betont Leo XIII.: „Wenn es je eine Zeit gegeben hat, in der das philosophische Wissen auf die Autorität der göttlichen Wahrheit zurückgeführt werden muss, so ist es die unsere“ (Aeterni Patris 1). Diese Rückführung auf das principium divinum, das göttliche Prinzip, geschieht für ihn vor allem durch eine Wiederentdeckung der großen Denker der Kirche, und unter ihnen steht Augustinus in besonderer Nähe. In einer Ansprache an den Augustinerorden erklärte Leo XIII.: „In Augustinus sehen wir einen Mann, der in der Tiefe seiner Erkenntnis wie in der Glut seiner Liebe Gott suchte und verkündete – er ist wahrhaft einer der Säulen des Hauses Gottes“.

Augustinus’ Denken, das stets aus der personalen Begegnung mit Christus herauswächst, prägt auch das Wahrheitsverständnis Leos XIII. Wahrheit ist nicht bloß Erkenntnis, sondern Beziehung. Und diese Beziehung verlangt nach einem gerechten Maß – nach jenem Maß, das Augustinus in seiner De civitate Dei beschreibt, wenn er sagt: „Remota iustitia, quid sunt regna nisi magna latrocinia?“ – „Nimmt man die Gerechtigkeit weg, was sind dann Reiche anderes als große Räuberbanden?“ (De civitate Dei IV, 4).

Es war diese dramatische Zuspitzung, die Leo XIII. aufgriff, als er mit Rerum Novarum (1891) erstmals in der Kirchengeschichte eine Enzyklika ganz der sozialen Frage widmete. Dort heißt es:

„Wer den Armen die Mittel zur Linderung des Elends versagt, beraubt ihn nicht nur seines Eigentums, sondern auch seines Rechtes“ (Rerum Novarum, 22).

Leo XIII. denkt Gerechtigkeit nicht im modernen, rein distributiven Sinne, sondern – mit Augustinus – als Ordnung in Gott: „Justitia est amor ordinatus.“ – „Gerechtigkeit ist geordnete Liebe“. In dieser Liebe erkennt der Papst den eigentlichen Ort der Gerechtigkeit, die nicht zuerst Gesetz, sondern Gabe ist.

Die Wahrheit wiederum ist nicht verfügbar. Sie ist für Leo die Übereinstimmung des Denkens mit dem Sein, aber nicht im Sinne einer bloßen Logik, sondern im Sinne des Hineinwachsens des Menschen in das, was ihn übersteigt.

In Leo XIII. begegnet uns ein Papst, der diese Form des Hineinwachsens theologisch durchdrungen und kirchlich geordnet hat. Seine Philosophie ist kontemplativ, seine Soziallehre pastorale Metaphysik. Und in alldem bleibt sein Werk – augustinisch gesprochen – eine Antwort auf das Sehnen eines Herzens, das ruft, weil es gehört hat: „Noli foras ire, in teipsum redi: in interiore homine habitat veritas.“ – „Geh nicht nach draußen, kehre in dich selbst zurück: im inneren Menschen wohnt die Wahrheit“ (De vera religione, 39,72).

© 2025 www.kath.net