|

Loginoder neu registrieren? |

|||||

| ||||||

SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert

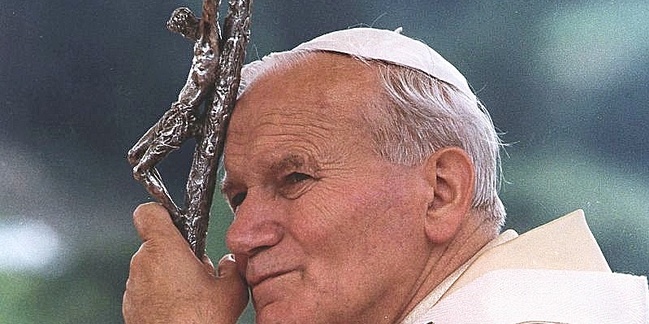

|  Der heilige Johannes Paul II. zu Islam und Migrationen5. September 2017 in Weltkirche, 4 Lesermeinungen Ecclesia in Europa: eher denn als ein geographischer Raum lässt sich Europa als ein vorwiegend kultureller und historischer Begriff bestimmen. Von Armin Schwibach Rom (kath.net/as) Ecclesia in Europa das am 28. Juni 2003 veröffentlichte nachsynodale apostolische Schreiben, mit dem Papst Johannes Paul II. die Ergebnisse der Europasynode 2002 zusammenfasste stellt nicht nur eine Synthese der Synodenarbeiten dar. Vielmehr handelt es sich um eine Schrift des päpstlichen Lehramtes, die prophetische Ausblicke auf das Schicksal des Kontinents gibt und die für das Christentum dramatische Situation abzeichnet, dies obwohl das Christentum Europa dadurch Gestalt gegeben hat, dass es ihm einige grundlegende Werte einprägte. Selbst die europäische Moderne, die der Welt das demokratische Ideal und die Menschenrechte gegeben hat, schöpft die eigenen Werte aus seinem christlichen Erbe. Der Papst wurde es nicht müde, Europa aufzurufen, sich im seine wahre Identität zu sorgen und diese wiederzuerlangen. Ausgangs- und Mittelpunkt des Schreibens bildete die Hoffnung, die dem bereits vollzogenen Sieg Christi entspringt: Die Geheime Offenbarung enthält eine Ermutigung an die Gläubigen: Jenseits allen äußeren Anscheins und auch wenn die Wirkungen noch nicht zu sehen sind, ist der Sieg Christi bereits eingetreten und endgültig. Daraus ergibt sich die Grundeinstellung, den menschlichen Wechselfällen mit einer Haltung tiefer Zuversicht zu begegnen, die aus dem Glauben an den in der Geschichte gegenwärtigen und wirkenden Auferstandenen entspringt. In seinen umfassenden Darlegungen ging Johannes Paul II. auch zwei Aspekte ein, die heute von besonderer Aktualität sind: den Dialog mit den anderen Religionen und dabei mit dem Islam sowie das wachsende Phänomen der Migrationen und die wahre Dimension einer Kultur der Aufnahme, die sich nicht in einer Migrationismus-Ideologie verliert.

Im Dialog mit den anderen Religionen 55. Wie für die gesamte Aufgabe der »Neuevangelisierung«, so ist es auch im Hinblick auf die Verkündigung des Evangeliums der Hoffnung notwendig, einen vertieften und intelligenten interreligiösen Dialog, insbesondere mit dem Judentum und mit dem Islam, zu eröffnen. »Wenn er als Methode und Mittel zur wechselseitigen Kenntnis und Bereicherung verstanden wird, steht er nicht in Gegensatz zur Mission ad gentes, sondern hat vielmehr eine besondere Bindung zu ihr und ist sogar Ausdruck davon«. Beim Sich- Einüben in diesen Dialog geht es nicht darum, sich von einer »Denkweise der Gleichgültigkeit« einfangen zu lassen, »die leider auch unter Christen weit verbreitet ist und die ihre Wurzeln oft in theologisch nicht richtigen Vorstellungen hat und von einem religiösen Relativismus geprägt ist, der zur Annahme führt, daß ,,eine Religion gleich viel gilt wie die andere''». 57. Ebenso geht es darum, sich zu einer besseren Kenntnis der anderen Religionen anregen zu lassen, um ein brüderliches Gespräch mit den Menschen aufnehmen zu können, die diesen Religionen angehören und im heutigen Europa leben. Besonders wichtig ist eine korrekte Beziehung zum Islam. Dieser Dialog muß, wie es in den letzten Jahren im Bewußtsein der europäischen Bischöfe wiederholt zutage trat, »auf kluge Weise geführt werden, mit klaren Vorstellungen im Blick auf seine Möglichkeiten und Grenzen sowie mit Vertrauen in den Heilsratschluß Gottes für alle seine Kinder«. Unter anderem muß man sich des beträchtlichen Unterschiedes zwischen der europäischen Kultur, mit ihren tiefen christlichen Wurzeln, und dem muslimischen Denken bewußt sein. In diesem Zusammenhang ist es notwendig, die Christen, die in täglichem Kontakt mit den Muslimen leben, entsprechend darauf vorzubereiten, den Islam auf objektive Weise kennenzulernen und sich mit ihm auseinandersetzen zu können. Eine solche Vorbereitung soll im besonderen die Seminaristen, die Priester und alle pastoralen Mitarbeiter betreffen. Im übrigen ist es verständlich, daß die Kirche, während sie von den europäischen Institutionen die Förderung der Religionsfreiheit in Europa verlangt, auch darauf dringen kann, daß die Gegenseitigkeit bei der Zusicherung der Religionsfreiheit ebenso in Ländern anderer religiöser Tradition, wo die Christen in der Minderheit sind, eingehalten werde. In diesem Zusammenhang »versteht man das Befremden und das Gefühl der Frustration bei Christen, die zum Beispiel in Europa Gläubige anderer Religionen aufnehmen und ihnen die Möglichkeit zur Ausübung ihres Kultes geben und denen ihrerseits jede Ausübung ihrer christlichen Religion in den Ländern untersagt wird, in denen diese Gläubigen die Mehrheit besitzen und ihren Glauben zur Staatsreligion erklärt haben«. Die menschliche Person hat das Recht auf religiöse Freiheit, und alle Menschen, in jedem Teil der Welt, »müssen frei sein von jedem Zwang sowohl von seiten Einzelner, wie gesellschaftlicher Gruppen, wie jeglicher menschlichen Gewalt«. Zu Problemen im Zusammenhang mit den wachsenden Migrantenströmen 101. Angesichts des Migrationsphänomens steht für Europa die Fähigkeit auf dem Spiel, Formen einer intelligenten Aufnahme und Gastfreundschaft Raum zu geben. Die »universalistische« Sicht des Gemeinwohls fordert das: Man muß den Blick weiten, um die Bedürfnisse der ganzen Menschheitsfamilie im Auge zu haben. Das Phänomen der Globalisierung fordert Öffnung und Teilen, wenn es nicht Wurzel von Ausschließung und Ausgrenzung sein soll, sondern vielmehr von solidarischer Teilnahme aller an der Produktion und am Austausch der Güter. Jeder muß sich um das Wachstum einer reifen Kultur der Aufnahme bemühen, die der gleichen Würde aller Menschen und der pflichtgemäßen Solidarität gegenüber den Schwächsten Rechnung trägt und deshalb erfordert, daß jedem Einwanderer die Grundrechte zuerkannt werden. In der Verantwortung der öffentlichen Behörden liegt es, die Kontrolle der Zuwanderungsströme unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Gemeinwohls durchzuführen. Die Aufnahme muß immer unter Einhaltung der Gesetze erfolgen und daher, wenn nötig, mit der Ausschaltung von Mißbräuchen einhergehen. 102. Es ist ebenfalls notwendig, sich für die Erarbeitung möglicher Formen einer echten Integration der gesetzlich aufgenommenen Zuwanderer in das Gesellschafts- und Kulturgefüge der verschiedenen europäischen Nationen einzusetzen. Die Integration erfordert, daß man nicht der Gleichgültigkeit gegenüber den universalen menschlichen Werten verfallen darf und daß das besondere kulturelle Erbe jeder Nation bewahrt werden muß. Ein friedliches Zusammenleben und ein Austausch der jeweiligen inneren Reichtümer wird den Aufbau eines Europa möglich machen, das gemeinsames Haus zu sein versteht, in das jeder aufgenommen werden kann, in dem keiner diskriminiert wird und alle als Mitglieder einer einzigen großen Familie behandelt werden und verantwortungsvoll leben. Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuJohannes Paul II.

|       Top-15meist-gelesen

| |||

| ||||||

© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||