|

Loginoder neu registrieren? |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert

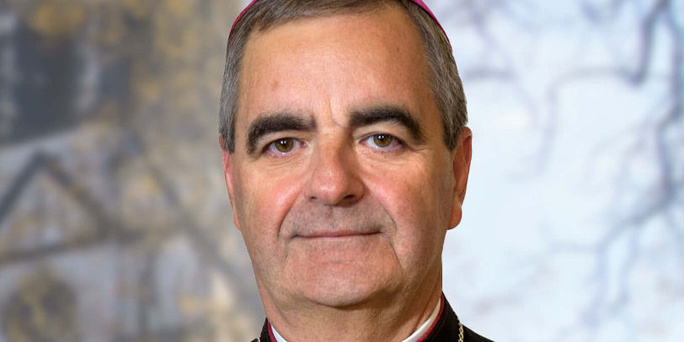

|  „Die christliche Caritas ist eine wirksame Methode der Evangelisierung“vor 32 Stunden in Spirituelles, 7 Lesermeinungen Nuntius Eterović: „Das Wort Gottes mahnt uns, dem Nächsten zu helfen, vor allem jenen in Krisensituationen.“ Berlin (kath.net) kath.net dokumentiert die Predigt von Nuntius Erzbischof Nikola Eterović am 31. August 2025 in der Apostolischen Nuntiatur in voller Länge und dankt S.E. für die freundliche Erlaubnis zur Weiterveröffentlichung - Dtn 10,5-14; Ps 19; Kol 1,15-20; Lk 10,25-37 „Und wer ist mein Nächster?“ (Lk 10,29). Liebe Brüder und Schwestern! Die Begegnung Jesu mit einem Gesetzeslehrer ist mit kurzen und klaren Fragen und Antworten gekennzeichnet. Sie beginnt mit der Frage: „Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben?“ (Lk 10,25). Jesus, der wusste, dass es sich bei dem Gesetzeslehrer um einen gebildeten Mann handelte, antwortet mit einer Gegenfrage: „Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du?“ (Lk 10,26). Und der Schriftgelehrte antwortet mit einem Bibelzitat: „Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken, und deinen Nächsten wie dich selbst“ (Lk 10,27). Der Gesetzeslehrer kannte gut den Text aus dem Buch Deuteronomium über die Liebe zu Gott (vgl. Dtn 6,4-5), den jeder fromme Jude dreimal täglich betet, wie auch jenen über die Liebe zum Nächsten, der sich im Buch Levitikus findet (Lev 19,18). Daher nimmt Jesus die Antwort des Gesprächspartners an und ermahnt ihn, seine Worte in die Tat umzusetzen: „Du hast richtig geantwortet. Handle danach und du wirst leben“ (Lk 10,28). „Und wer ist mein Nächster?“ (Lk 10,29). Dies ist die Frage des Gesetzeslehrers an Jesus, „der sich rechtfertigen wollte“ (Lk 10,29). In der Annahme, dass seine Haltung zu Jesus feindlich war, denn der Evangelist schreibt, dass jener ihn fragte, um ihn „auf die Probe zu stellen“ (Lk 10,25), wollte der Gesetzeslehrer mit seiner herausfordernden Nachfrage: „Wer ist mein Nächster“ (Lk 10,29) möglicherweise eine gute Figur abgeben; oder vielmehr möchte er in den Augen der Leute nicht als Verlierer dastehen, denn sie hielten ihn für einen Kenner der Schrift, weswegen er Jesus nicht nachgeben konnte. In jedem Fall antwortet der Herr mit einem der sehr bekannten Gleichnisse des Evangeliums, das allgemein das Gleichnis vom barmherzigen Samariter genannt wird. Im Zentrum der Gleichniserzählung steht ein Schwerverletzter, der „von Jerusalem nach Jericho hinabging und von Räubern überfallen wurde. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder; dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen“ (Lk 10,30). Jesus macht keine näheren Angaben über den Verletzten oder über seine Lebensumstände, seine Nationalität oder Religionszugehörigkeit. Der von den Räubern schwer Verletzte kann also für jeden Menschen in Not stehen. Jesus wollte auf diese Weise die zu seiner Zeit weit verbreitete Auffassung überwinden, der Nächste sei (nur) Mitglied der eigenen Familie, der Religionsgemeinschaft oder zumindest zum Volk gehörig. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter hingegen lehrt, dass jeder Mensch unser Nächster ist, denn jeder Mensch ist als Abbild Gottes geschaffen, so dass Gott Vater aller Menschen ist und daher alle Brüder und Schwestern sind, weswegen einer für den anderen zu sorgen hat, vor allem in Zeiten großer Not, wie im Fall des auf der Straße halb zu Tode geprügelten Menschen. Im Gleichnis des Herrn Jesus kritisiert er das Verhalten von zwei Kultdienern im Tempel von Jerusalem: der ein Priester, der andere Levit, die den Verletzten sahen und dennoch vorübergingen (Lk 10,31-32). Beide kannten das Gesetz gut und wussten, dass sie dem Verletzten auf der Straße erste Hilfe hätten leisten müssen. Möglicherweise haben sie sich entfernt, um nicht unrein zu werden durch den Kontakt mit Blut oder einem Leichnam (vgl. Num 19,11-16). Gott hingegen zieht die Liebe zum Nächsten dem Opfer im Tempel vor. In der Bergpredigt hatte Jesus gesagt: „Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen; geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe“ (Mt 5,23-24). Jesus hingegen lobt das Verhalten des Samariters, der aus Mitleid mit dem in Not geratenen Menschen handelt. Man muss daran erinnern, dass es zwischen Juden und Samaritern böses Blut gab. Die Juden verachteten die Samariter und betrachteten sie als unreine Schismatiker und fast als Heiden. Daher wollte Jesus mit dem Gleichnis das Gewissen seiner Zuhörer und jüdischen Landsleute aufrütteln. Der Samariter hatte Mitglied mit dem Verletzten und leistete erste Hilfe, brachte ihn in eine Herberge und sorgte für seine Genesung. „Wer von diesen dreien meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde?“ (Lk 10,36). Nachdem Jesus das Gleichnis erzählt hatte, stellt er dem Gesetzeslehrer in Abwandlung seiner eher abstrakten Formulierung „Und wer ist mein Nächster?“ die sehr praktische Frage: „Wer von diesen dreien meinst du, ist dem der Nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde?“ (Lk 10,36). Die Antwort ist klar und einleuchtend: „Der barmherzig an ihm gehandelt hat“ (Lk 10,37). Die Erzählung endet mit der Ermahnung Jesu an den Gesetzeslehrer und an jeden von uns: „Dann geh und handle du genauso!“ (Lk 10,37). Das Wort Gottes mahnt uns, dem Nächsten zu helfen, vor allem jenen in Krisensituationen. Diesbezüglich müssen wir für die Einrichtungen der Caritas der Katholischen Kirche, wie auch der übrigen religiösen Organisationen dankbar sein, die in systematischer und kompetenter Weise den Menschen in Schwierigkeiten helfen. Die beste Weise, diese Dankbarkeit auszudrücken, besteht darin, die Hilfsinitiativen oder Solidaritätsaktionen zu unterstützen, sei es mit freiwilligen Diensten oder durch finanzielle Zuwendungen, je nach den eigenen Möglichkeiten. In letzter Zeit sind es neben den Armen im materiellen Sinne auch viele Flüchtlinge und Migranten, die Hilfe brauchen, um sich in jene Gesellschaften zu integrieren, wo sie ihre zweite Heimat zu finden suchen. Gleichzeitig ermuntert das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wie das Wort Gottes überhaupt, einen jeden von uns persönlich, jeweils auf konkrete Weise den Menschen in Not zu helfen, sei es materiell oder spirituell. Dabei wollen wir aufmerksam bei den Menschen sein, die mit uns leben, angefangen bei unseren Angehörigen und jenen, denen wir auf unserem Lebensweg begegnen. Wir müssen Zeit für sie finden, um ihnen zunächst zuzuhören, bevor wir ihnen Ratschläge geben. Das gilt vor allem für die von Krankheit, Einsamkeit, Erfolglosigkeit im Leben oder von materiellen Einschränkungen gezeichneten Menschen. In unserer hoch technologisierten Gesellschaft gibt es verschiedene Arten von Einsamkeit, Depressionen oder fehlendem Lebenssinn, gibt es viele Personen, die unserer Hilfe bedürfen und unsere Ermutigung in der Hoffnung, die der christliche Glaube zu geben imstande ist. Papst Leo XIV. hat gesagt, dass „die schlimmste Armut ist, Gott nicht zu kennen“ (Botschaft zum 9. Welttag der Armen, 13. Juni 2025, Nr. 3, in Anlehnung an ein Zitat von Papst Franziskus). Die christliche Caritas ist eine wirksame Methode der Evangelisierung, die in erster Linie darin besteht, Rechenschaft von der Hoffnung zu geben, die uns erfüllt (vgl. 1 Petr 3,15). Und dann lädt uns der Herr Jesus dazu ein, dem Beispiel des barmherzigen Samariters zu folgen: „Geh und handle du genauso“ (Lk 10,37). Vertrauen wir unsere guten Vorsätze der Fürsprache der seligen Jungfrau Maria an, der Mutter der Barmherzigkeit, damit wir in der Kraft unserer Liebe zu Gott den Nächsten lieben können, indem wir die Ermahnung des Herrn Jesus in die Tat umsetzen, wie der gute Samariter zu handeln. Amen. Archivfoto Nuntius Eterović (c) Apostolische Nuntiatur Berlin Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  Lesermeinungen

Um selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zu |       Top-15meist-gelesen

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

© 2025 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||