|

Loginoder neu registrieren? |

|||||

| ||||||

SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert

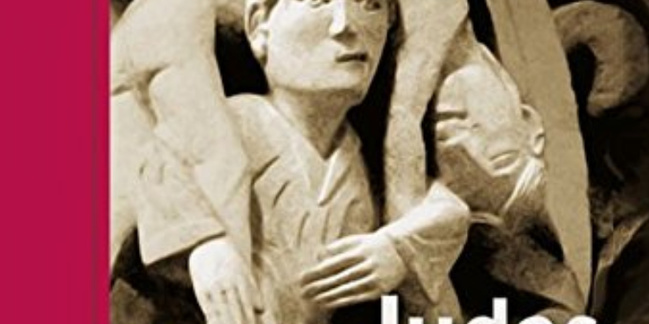

|  Judas im Himmel?30. November 2017 in Buchtipp, 60 Lesermeinungen Jesus trägt alle Menschen und auch Judas in den Himmel, glaubt Christoph Wrembek SJ. Rezension von Rainer Beckmann Ottmaring (kath.net) Wir kommen alle, alle, alle in den Himmel, heißt es in einem alten Karnevalslied. Natürlich ist diese Aussage nicht ganz ernst gemeint. Deshalb spricht auch wenig dagegen, das Lied beim Schunkeln im Karneval (oder süddeutsch: Fasching) mitzusingen. Von ganz anderer Qualität ist dagegen die theologisch ernst gemeinte These, die Hölle sei leer, weil aufgrund der grenzenlosen Barmherzigkeit Gottes am Ende doch alle Menschen in den Himmel kämen. Eine neue Form dieser Allerlösungslehre verkündet der Jesuit Christoph Wrembek in seinem Buch: Judas, der Freund. Ausgangspunkt ist seine Deutung eines Steinkapitells in der Kathedrale von Vézelay in Frankreich. Nach Auffassung des Autors zeigt es auf der einen Seite, wie sich Judas erhängt, und auf der anderen Seite, wie Jesus als Guter Hirte Judas nach Hause trägt. Schon im Vorwort macht Wrembek deutlich, dass letztlich alle Menschen und eben auch Judas Rettung und Heil erwarten können: Auch wir dürfen wie auch immer unser Leben mit all seinen Ungereimtheiten verlaufen sein mag am Ende sagen: Du, der du Judas trägst nach Hause, trage auch mich! Und sollten uns diese Worte nicht über die Lippen kommen ER trägt auch den Wortlosen nach Hause. Jeden. Auch mich. Man mag dem Autor glauben, dass er von dieser Hoffnung erfüllt ist. Was er allerdings auf knapp 160 Buchseiten an Gründen für seine Überzeugung anführt, ist äußerst dürftig: phantasievolle Ausschmückungen von Gleichnissen, damit sie die eigene These unterstützen, und gezielte Auslassungen von Aussagen des Evangeliums, damit der Leser nicht den Widerspruch zu Jesu Wort und Tat bemerkt. Und am Ende wird es ganz kurios: Der Leser wird aufgefordert, ein Foto des Kapitells von Vézelay umzugestalten, damit das vom Autor gewünschte Ergebnis bestätigt wird. Im ersten Kapitel verarbeitet Wrembek die Begegnung Jesu mit der Samariterin am Jakobsbrunnen (Joh 4,1-42). Er betont, dass sich Jesus ihr zuwendet, ohne als Vorbedingung Reue, Umkehr, Buße zu fordern (S. 31). Das Gespräch selbst wird zehnmal als Communio bezeichnet (hervorgehoben durch Kursivdruck). Die Absicht ist überdeutlich: Dem Kommunionempfang schwerer Sünder ohne vorherige Beichte soll dadurch eine quasi biblische Grundlage verschafft werden. Die Samariterin könne man nach heutigen Maßstäben als sechsfach wiederverheiratete Geschiedene betrachten. Und Jesus (hat) sie zur Communio zugelassen, zur Nähe und Einheit mit ihm (S. 35). Gott schenkt seine Communio, seine Einheit, nicht weil ein Mensch sie verdient hätte, sondern weil er sie braucht. Und weil Gott beschenken will, das ist sein Wesen. Sünder mehr als Gerechte (S. 48 f.). Die sechsmal wiederverheiratet Geschiedene ist verherrlicht, weil Gott sie beschenken will! (S. 49). Jesu ständiger Aufruf zur Umkehr spielt für Wrembek offenbar keine wesentliche Rolle. Sie fällt unter den Tisch. Im zweiten Kapitel geht der Autor auf die Frage ein, was mit Menschen geschehe, die Gott auch in der letzten Stunde ablehnen. Wird Gott, wie immer wieder gesagt wird, unsere Freiheit, die ja von ihm kommt, dann respektieren, und diesen Menschen in die Hölle fahren lassen ? (S. 52). Seine Antwort ist eindeutig: Es wird nach dem Tod eine Zeit der Reinigung geben - wie durch Feuer hindurch -, aber keine ewige Verdammnis. Um den gegenteiligen biblischen Befund (vgl. Lk 13,22-30; 16,19-31; Mk 9,42-48; Mt 3,10-12; 13,40-43,49; 25,41,46) umgehen zu können, macht es sich Wrembek leicht. Er bezweifelt einfach, dass bestimmte Aussagen des Evangeliums von Jesus stammen, insbesondere die rabiatesten Sprüche zu Hölle und ewigem Feuer. Sie könnten unmöglich von Jesus selber stammen oder real so gemeint sein (S. 60). Er gesteht zu, dass es für sündige Menschen nach dem Tod eine Zeit der Läuterung geben müsse, eine Art himmlische Reha. Aber dann kämen doch alle Menschen in den Himmel. Bei der Darstellung der Gleichnisse von den drei Verlorenen das verlorene Schaf, die verlorene Drachme und der verlorene Sohn (Lk 15,1 ff.) bemüht sich der Autor, herauszuarbeiten, dass das Verhalten des Menschen letztlich unerheblich sei, wenn es darum geht, das himmlische Heil zu erlangen. Denn auch derjenige, der zu Lebzeiten nicht umgekehrt ist, und der es nach dem Tod nicht mehr kann, werde von Gott gerettet werden. Als Beweis dient ihm vor allem das Gleichnis von der verlorenen Drachme (S. 96 ff.). Eine Drachme könne nicht laufen oder um Hilfe rufen, sie könne überhaupt nicht umkehren. Und trotzdem suche Gott sie, bis er sie gefunden habe. Der Schächer am Kreuz, der noch um Hilfe bittet, ist wie das Schaf, das um Hilfe ruft. Der andere, der nicht mal mehr um Hilfe bittet, ist wie die verlorene Drachme dann wird Gott maßlos, bis er auch ihn findet (S. 98). Gott ist sicherlich in einer Weise gnädig, wie sie vielen Menschen kaum begreiflich ist. Er sagt dem Schächer, der erst in letzter Sekunde seine Taten bereut, den Einzug ins Paradies zu. Dass der andere Schächer, der Jesus noch im Angesicht des Todes verhöhnt, auch ins Paradies kommen könnte, dafür gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Wrembeks Erlösungsphantasien ohne Reue und Umkehr stehen vielmehr in offenem Widerspruch zu den von ihm zitieren Gleichnissen. Er hätte sie nur vollständig lesen oder zitieren müssen: Bei allen drei Gleichnissen wird jeweils die Umkehr der Sünder ausdrücklich als Voraussetzung für die Freude im Himmel genannt (Lk 15,7, 15,10 u. 18-21). Was schließlich Judas betrifft, so bemüht sich der Autor, dessen Verrat als fehlgeschlagenen Versuch, Jesus zur Demonstration seiner Macht zu zwingen, darzustellen. Judas habe auf keinen Fall beabsichtigt, dass Jesus von seinen Feinden umgebracht werden solle. Er muss geradezu felsenfest überzeugt und sicher gewesen sein, dass sein Jesus sich in jedem Fall aus den Händen der Feinde befreien würde. So sehr vertraute er ihm! (S. 137 f.). Dazu finden wir allerdings kein Wort im Evangelium. Als Begründung dienen dem Autor Spekulationen über die Motive und das Seelenleben von Judas weitgehend im Konjunktiv und unter mehrfacher Verwendung des Wortes vielleicht. Zu guter Letzt präsentiert er das Kapitell von Vézelay als scheinbar historischen Beweis für die Richtigkeit seiner Thesen. Abgebildet auf dem Kapitell ist unstreitig der erhängte Judas auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein Mann, der den Erhängten auf seinen Schultern wegträgt. Dass diese Figur Jesus darstellen soll und dass aus der Darstellung des Bildhauers eine theologische Aussage über das Schicksal von Judas abgeleitet werden könne, hat erstmals soweit ersichtlich Eugen Drewermann (Das Markusevangelium. Zweiter Teil. Bilder von Erlösung, 1988) behauptet. Irgendwelche Quellen, Belege oder gar Beweise gibt es für diese Interpretation nicht. Sie passt nur gut in eine Theologie der leeren Hölle. Sie passt aber in keiner Weise zum Evangelium von Jesus Christus, der immer wieder zur Umkehr aufgerufen und davor gewarnt hat, das ewige Heil durch Missachtung der Gebote Gottes aufs Spiel zu setzen. Ob Judas zu den Verdammten gehört, kann niemand mit letzter Sicherheit sagen. Immerhin reute ihn, dass er Jesus für 30 Silberstücke verraten hat (Mt 27,3). Aber er hatte wohl keinen hinreichenden Glauben an die Gottheit und Barmherzigkeit Jesu, so dass er sich selbst richtete. Es ist daher sehr unwahrscheinlich, dass Judas vor seinem Tod noch eine (innere) Umkehr hin zum Glauben an Jesus als Gottessohn und Erlöser vollzogen hat. Der Gedanke, dass Judas von Jesus selbst ins Himmelreich getragen worden sei, hat jedenfalls keinerlei Stütze im Evangelium. Und er bliebe auch dann eine Phantasie des Autors, wenn ein singulärer Steinmetz im Mittelalter tatsächlich diese Vorstellung in Stein gemeißelt hätte. Wie sehr sich Christoph Wrembek in die eigene These verliebt hat, zeigt sich auf den allerletzten Seiten, auf denen er behauptet, das Geheimnis des Guten Hirten von Vézelay zu lüften. Er schildert, dass er eine Abbildung des Judas-Kapitells in seinem Arbeits- und Wohnzimmer hängen habe. Eines Tages sei ihm die merkwürdige Mundpartie des Hirten aufgefallen. Die untere rechte Gesichtshälfte erscheine leblos, flach, wie unbearbeitet, der Mund regelrecht halbiert, sein rechter Teil ist anders als der linke geradezu inexistent. Um diesem Mangel abzuhelfen, empfiehlt der Autor ernsthaft! den sichtbaren Teil der Mundpartie des Judas auszuschneiden, zu drehen, in das Gesicht des Hirten einzupassen und damit ein Lächeln zu erzeugen. Jetzt lacht Jesus! Mithilfe und gemeinsam mit dem wie es heißt größten aller Sünder lacht Gott (S. 155). Ja, es ist schön, sich ein Lächeln zusammenzubasteln. Und es erscheint vielleicht auch tröstlich, wenn man einer Allerlösungslehre anhängen kann, nach der wir alle, alle, alle in den Himmel kommen. Aber christlich ist das nicht. Der Autor von Judas, der Freund hat sich nicht nur ein falsches Lächeln, sondern auch ein eigenes, verfälschtes Evangelium zusammengebastelt - aus sorgfältig selektierten, mit viel Phantasie angereicherten und eigenwillig interpretierten Gleichnissen. Die Begeisterung über das von ihm entdeckte angebliche Geheimnis des Kapitells von Vezelay trübt seinen Blick dafür, dass jede Allerlösungstheorie im Grunde das ganze Christentum ad absurdum führt. Wenn Gott jeden nach Hause trägt, dann haben die Apostel (bis auf Judas) etwas falsch gemacht. Sie haben den Tod und die Auferstehung Jesu verkündet, um allen Menschen die Chance zu geben, ihr Seelenheil zu retten. Das Einstehen für die ihnen geoffenbarte Wahrheit hat ihnen Verfolgung, Folter und Tod eingebracht. Wenn die Allerlösungsthese zutreffend wäre, hätten sie sich das ersparen können. Sie hätten in brenzligen Situationen Jesus verleugnen, davonlaufen und darauf vertrauen können, dass er sie schon finden und nach Hause tragen werde. Sie sind aber den Weg der Wahrheit und des Kreuzes gegangen. Und sie kannten Jesus vermutlich besser als der Autor von Judas, der Freund. Das Buch: Christoph Wrembek, SJ: Judas, der Freund. Du, der du Judas trägst nach Hause, trage auch mich. Verlag Neue Stadt, München 2017, 158 S., Preis Österreich 17,50 Euro. Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuBuch

|        Top-15meist-gelesen

| |||

| ||||||

© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||