SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:

Top-15meist-diskutiert- Die Piusbruderschaft und ihre Einheit mit der Kirche

- Piusbrüder lehnen Dialog mit Rom ab und beharren auf Bischofsweihe

- Die Kardinäle Ghirlanda und Ouellet denken gleich wie die Piusbruderschaft

- Kirche im Verfall

- Kritik an Kanzler Merz nach Ramadan-Grüßen

- Die „Synodalkonferenz“ der deutschen Funktionäre

- Offener Brief an Kardinal Marc Ouellet

- Donald Trump und Keir Starmer grüßen Christen am Aschermittwoch, Merz und Van der Bellen die Muslime

- Zwei (renommierte und namentlich bekannte) Missbrauchsopfer „blitzen mit ihren Protesten ab“

- Früherer Bundestagsvizepräsident Kubicki: „Der ZDF-Skandal muss politische Konsequenzen haben“

- THESE: Warum die UNO weg muss!

- 'Man kann mit der Begründung, man verteidige die Demokratie, die Demokratie nämlich auch abschaffen'

- Klinisch tot nach Herzstillstand: Hirnaktivität noch Minuten, sogar Stunden messbar

- „Warum bin ich noch in der Kirche?“, fragte der Theologe Joseph Ratzinger bereits 1970

- Das Ende einer Amtszeit voller Streit und Spaltung

|

Schutzengelfest 2. Oktober - Engel - Die Boten Gottes2. Oktober 2025 in Spirituelles, 2 Lesermeinungen

Druckansicht | Artikel versenden | Tippfehler melden

"Für einige Theologen sind die Engel ein 'problematisches' Thema, im Volksglauben jedoch sind sie 'in'. Ihnen gilt großes Interesse, oft jedoch mit kitschigen oder esoterischen Vorstellungen verbunden." Von Archimandrit Dr. Andreas-Abraham Thiermeyer

Eichstätt (kath.net) Einleitung: Für einige Theologen sind die Engel ein „problematisches“ Thema, im Volksglauben jedoch sind sie „in“. Ihnen gilt großes Interesse, oft jedoch mit kitschigen oder esoterischen Vorstellungen verbunden. Laut Umfragen glauben ca. 50 Prozent der Deutschen an „himmlische Begleiter“ und „Beschützer“. Gerade die Ökologiebewegung, die an eine Beseeltheit der großen Schöpfung und der Natur glaubt, förderte in ihrer Spiritualität auch den Glauben an Engel oder engelähnlichen Wesen bis hin zum Esoterischen und Okkulten. Da unsere Kultur Jahrhunderte lang vom Juden- und Christentum geprägt war, ist der Glaube an Engel, die bösen Geister und Dämonen, in der Kunst ersichtlich. Die Darstellungen der Engel wurden dabei, jeweils im Lauf der Jahrhunderte, dem Wandel unserer anthropomorphen Vorstellungswelten angepasst. Die Kirchenväter mahnten deshalb, den nüchternen biblischen Blick zu bewahren. Engel sind nicht autonome Lichtwesen, sondern von Gott geschaffene Geister, deren Wesen darin besteht, Botendienste zu erfüllen und Gott zu lobpreisen.

1. Begriff:

Hebräisch: "malachim" (plur.) = Boten; griechisch: "Αγγελος" bzw. lateinisch: „angelus = Bote. Verbindung zwischen Gott und Menschen. In der jüdisch-christlichen Überlieferung gelten sie auch als die beim Thron Gottes ,,Stehende", die anbeten und lobpreisen. „Engel“ ist zuerst ein Tätigkeitsbegriff, sie „dienen“, und nicht eine Wesensbezeichnung (Augustinus, Sermo 7, 3, und Gregor I., Homilie in Ev. 34, 8). Engel sind von Gott geschaffene Wesen in nicht leib-gebundener Geistigkeit. Biblische Berichte von Gottesoffenbarungen werden angekündigt, durchwirkt und beschlossen durch die Gegenwart von Engeln. Engel befinden sich als Medium der Doxa (Herrlichkeit) Gottes und Liturgen im himmlischen Kultraum. Ebenso gibt es einen Hofstaat der gefallenen Engel, die im Dienst des Teufels stehen.

2. Quellen:

In der Bibel werden Engel ungefähr 300-mal erwähnt. Ihre Existenz ist eine Selbstverständlichkeit.

1) AT: Gn 21, 17; 22, II: Engel im Himmel bei Gott; 3 Kg 22, 19; Job 1, 6-12: bilden dessen Hofstaat; Ex4, 24; 1 Chr2I,I8; Tob3, 17; 2Makk 11,6; Ez 40, 3f; Dan 14, 33; Zach l, 8-14: Engel erscheinen als Vertreter oder Boten Gottes.

2) NT: Mt 22, 30; Lk 12, 8f; 1 Tim 5,21; 1 Hebr 12, 22; 1 Petr 3, 22: Repräsentanten der himmlischen Welt; Mt 4, 11; Lk 22, 43: Diener Christi und der Jünger; Mt 1,20; 2, 13 19; Mk 16,5; Lk 1, 11 26; 2, 9f; Jo 20, 12; Apg 8, 26; 10, 3; 27, 23: Boten Gottes.

3) Patristik: Dionysius Ariopagita (PG 3, 119—370): maßgebliche für die Engellehre; Gregor I. (PL 76, l276—95) schließt hier an. Er teilt die Engel in neun Chöre, die der hl. Dionysius Areopagita in seiner Himmlischen Hierarchie deutete: Seraphim, Cherubim, Throne; Herrschaften, Kräfte, Mächte; Fürstentümer, Erzengel, Engel. (Ausführliche Quellen-Literatur.: vgl. RAC V s. v. Engel IV, besonders Spalte 114-200).

3. Verehrung:

Kol 2, 18; Offb 19, 20; 22, 8f: Ablehnung. Jedoch in der gnostischen Lehre und vor allem im östlichen und koptischen-äthiopischen Bereich ist die kultische Verehrung sehr verbreitet. Auf dem Konzil von Nicaea 325 wird die Erschaffung der Engel bei der Schöpfung ein Dogma. Das Konzil von Laodicea (Ende des 4. Jh.) hat die Anbetung, nicht aber die verehrende Anrufung um Hilfe und Fürbitte („veneratio et invocatio angelorum“) verboten. Von solcher Fürbitte berichtet die Hl. Schrift (Sach 1,12 und Hiob 33,23). Ähnlich wie in der Marien- und Heiligenverehrung ist auch hier zwischen „verehren“ („proskyneo“) und „anbeten“ („proseuchomai“) deutlich zu unterscheiden.

1) Die Engel-Verehrung ist hauptsächlich auf die Erzengel Michael, Gabriel und Raphael (und Uriel) zurückzuführen.

Michael – („Wer ist wie Gott?“) ist der Kämpfer gegen den Drachen (Offb 12,7), der Schutzengel Israels (Dan 10,13).Er wird als „großer und mächtiger Fürst“ und der Beschützer des auserwählten Volkes, der christlichen Kirche und als der Verteidiger der Seelen beim Jüngsten Gericht gesehen. Basilius der Große bezeichnet ihn als „Fürsten der himmlischen Heerscharen“ (Hom. in Ps. 33,6). Er ist der Engel, der das Volk Gottes gegen die Mächte des Bösen verteidigt.

Gabriel – („Meine Kraft ist Gott“) tritt als Engel der Verkündigung auf: Er deutet dem Propheten Daniel Visionen (Dan 8,16), er verheißt Zacharias die Geburt des Johannes (Lk 1,11ff), er verkündet Maria das Kommen des Erlösers (Lk 1,26ff). Ihn nennt Ambrosius von Mailand den „Boten des größten Geheimnisses“ (Expos. Ev. Luc. II, 26). Sein Attribut ist die Lilie – Zeichen der Reinheit und Hoffnung.

Rafael – („Gott heilt“) begegnet uns im Buch Tobit (Tob 12,15). Er begleitet den jungen Tobias auf einer gefährlichen Reise, heilt dessen Vater und schützt die Ehe. So wird er zum Patron der Kranken, Reisenden und Suchenden. Gregor der Große deutet seinen Namen: „Er heilt, weil er durch die heilende Kraft Gottes die Blindheit vertreibt“ (Hom. in Ev. 34, 8).

Uriel - bzw. Ariel/Phanuel/Suriel ( -„Licht Gottes“). Im kanonischen Alten und Neuen Testament werden nur drei Engel namentlich genannt: Michael, Gabriel und Rafael. Uriel erscheint nicht in der Bibel, wohl aber in apokryphen Schriften (z. B. 1 Henoch 9; 2 Esra/4 Esra 4,1; 5,20). Dort tritt er als Engel der Erkenntnis, des Lichts oder des Gerichtes auf. Westliche Kirchenväter lassen nur Michael, Gabriel, Rafael gelten als Erzengel gelten, Uriel wird bewusst ausgeschlossen. In den östliche Traditionen gilt Uriel als Engel des Lichts/der Erkenntnis, vor allem in der äthiopischen und koptischen Kirche.

2) Das Schutzengelfest

Ab Anfang 16. Jh. gibt es das Schutzengelfest zuerst in Spanien, dann in Frankreich und ab 1608 durch Paul V. wird es allgemein eingeführt. 1667 wird es von Clemens IX. als Festtag festgelegt. Im Zuge der Liturgiereform, nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, wurden die Festtage für die Erzengel 1969 dann auf den Michaelstag (29. September) zusammengelegt. Ursprünglich wurde auch das Schutzengelfest am Michaelstag begangen. Papst Pius X. verlegte dieses Fest Anfang des 20. Jahrhunderts auf den 2. Oktober. Im Tagesgebet des Festes heißt es: "Gott, in deiner Vorsehung sorgst du für alles, was du geschaffen hast. Sende uns deine heiligen Engel zu Hilfe, dass sie uns behüten auf allen unseren Wegen, und gib uns in der Gemeinschaft mit ihnen deine ewige Freude."

4. Darstellung der Engel: Seit dem frühen Christentum werden Engel dargestellt und erscheinen in verschiedenen Zusammenhängen und Funktionen. Mit der Zeit änderten sich die Darstellungen und die Engel wurden zeitgenössischen Idealen bzw. Vorstellungen angepasst.

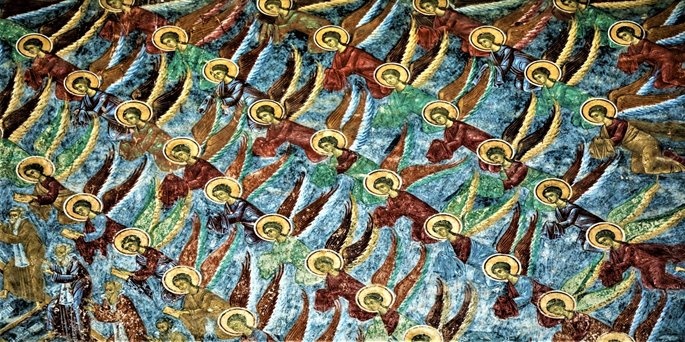

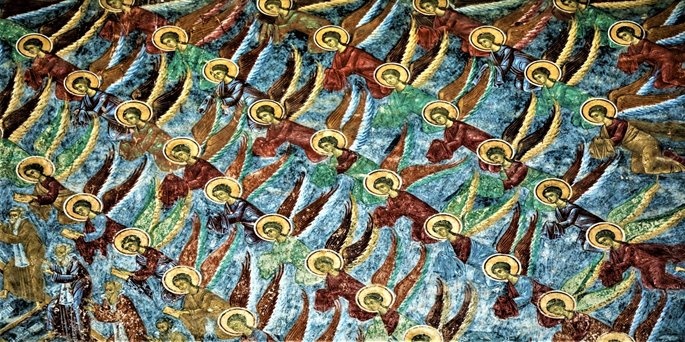

1) Die Alte Kirche in Ost und West: Die frühen Fresken, Mosaiken, Tafelbilder/ Ikonen wollen in der Alten Kirche nicht unter dem Aspekt von „Kunst“ verstanden werden. Sie sind sinnfällige Zeichen einer „Vergegenwärtigung“ für das, was sie abbilden: Sie sind Erscheinung des himmlischen Urbildes. Das gilt nicht nur von Christus, sondern auch von den Engeln und Heiligen, die Anteil haben an seiner überirdischen Seinsweise. In der Ikonographie der Alten Kirche und der Ostkirchen nehmen die Engel einen breiten Raum ein. Sie sind Boten Gottes, Repräsentanten der Herrlichkeit Gottes, Diener des Pantokrators, Beschützer, Begleiter und Geleiter der Menschen und Völker. Der Engel lebt ganz aus dem Wesen Gottes, und seine Verehrung kann nur Ehrung des Schöpfers sein. Die Darstellung der Engel, die auch ein Real-Symbol der Nähe Gottes ist, verwendete z.B. im byzantinische Farbkanon Purpur als Verweis auf die Göttlichkeit, Blau auf die Kreatürlichkeit oder die angenommene Menschheit bei Christus, Gold ist Zeichen der Zeitlosigkeit des Himmels, der Ewigkeit, und Weiß der Widerschein der Heiligkeit. Wie Liturgie und Väterpredigt, so ist auch das Kultbild der Alten Kirche den Gläubigen Belehrung und legt Zeugnis für die Glaubenswahrheiten ab. Es steht im Dienst der Vergegenwärtigung, der Verkündigung und Bekundung des Glaubens der Kirche.

2) Frühes Christentum und Mittelalter: Die Engel in den Mosaiken und Bildern der ersten Jahrhunderte sind grandiose bis unheimliche Gestalten. Sie verweisen auf den Einbruch einer anderen Dimension in die Welt der Sichtbarkeit. In diesen frühen Darstellungen ist der Engel durchwegs männlich, ein Jüngling und noch ohne Flügel (vgl. Priscilla-Katakomben, Rom 3. Jh.). Er ist als „Bote Gottes“ nur aus dem Kontext der Darstellung erkenntlich. Es wird bewusst jede Ähnlichkeit mit den geflügelten Genien der Antike vermieden, wenngleich durch christliche Schriftsteller dieser Epoche Engel auch schon als geflügelte Wesen beschrieben werden (vgl. Tertulian). Erst über hundert Jahre später werden sie mit Flügeln, als Kennzeichen des Boten, abgebildet. Meist sind diese männlichen Engel nur mit einer weißen Tunika bekleidet (vgl. Mosaiken im Langhaus und am Triumpfbogen von Sa. Maria Maggiore, Rom 5. Jh).

3) Gotik: Ab der Gotik verlässt der Westen langsam den gemeinsamen christlichen Kunst-Kanon einer Objektiv-Darstellung des Glaubens, hin in Richtung einer „Subjektivität“. Aber zunächst werden auch in der Gotik die Engel noch als junge Männer, beeinflusst von der byzantinischen Ikonographie, in Diakons-Gewändern oder im Mönchshabit gekleidet dargestellt. Mit mächtigen Schwingen und einem Heiligenschein wird ihre Lichtgestalt angezeigt. In den spätgotischen Darstellungen der Apokalypse sind Engel als Helfer beim Weltgericht zu finden, vor allen der Erzengel Michael, der Kämpfer für die Seelen. Er wird dann später immer öfter auch in zeitgenössischer Rüstung abgebildet. Um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert gibt es immer noch Bilder, in denen der Engel der große und herrliche Bote Gottes ist, der die Botschaft von dem unerhört Neuen bringt. Gleichzeitig aber finden wir Bilder, die Engel zu idyllischen Gestalten verklären.

4) Renaissance: Jetzt tauchen die „Putten“ (ital. putto = Kleinkind) auf, die ihre Vorbilder in den antiken Eroten, den Begleitern des Dionysos, hatten. „Putti“ sind keine Engel, sie sind lediglich Kunstfiguren. Diese „Engelein“, sind bei Raphael (+1520) fast nur Kopf und Flügel.

5) Barock: Bei all den großartigen Engelsdarstellungen in den Verkündigungs-, Weihnachts- und Auferstehungs-Bildern (17. und 18. Jh.) werden die „Putti“ immer mehr zur zu bloßen Dekoration in kirchlichen Räumen.

6) Ab dem 19. Jahrhundert: Viele Engeldarstellungen dieser Zeit (vgl. Bibel- und Katechismus-Illustrationen 19.Jh) sind in ihrer sentimentalen Art vielen Generationen lieb geworden, obwohl sie mit den Engeln der Bibel oft nicht mehr viel gemeinsam haben. Und so gerieten die Engel zusehends, auch mittels der bildhaften- und musikalischen Darstellungsweisen in den Bereich des Märchens, des unverbindlichen künstlerischen Spiels oder in die Esoterik. In der Volksfrömmigkeit haben Engel mit der Zeit immer niedlichere und sentimentalere Züge angenommen. Zahlreiche Komponisten und Dichter ließen sich davon inspirieren (z.B. Engelbert Humperdinck, "Abendsegen" in der Märchenoper Hänsel und Gretel, „14 Englein“ behüten das Geschwisterpaar in der Nacht; Brüder Brentano, "Des Knaben Wunderhorn" das bekannte Wiegenlied, das Johannes Brahms 1868 vertont hat. In der 2. Strophe: "Guten Abend, gut' Nacht, von Engeln bewacht, die zeigen im Traum dir Christkindleins Baum"). Christliche Kunst, die nicht mehr der gemalte, der gesungene und gebetete Glaube der Kirche (gegründet auf Bibel, Liturgie und Tradition) ist, triftet ab in die Trivialität oder in die Häresie.

5. Engel im Glauben der ungeteilten Kirche - Engel als Ausdruck der Größe und des Heilswillen Gottes.

Die guten Engel sind von Gottes Herrlichkeit durchglüht und dienen dem Willen und Heilsplan Gottes. Sie helfen der Welt und den Menschen verständlich zu machen, dass Gottes Allmacht stärker ist als all das Böse. Da die Engel wesenhaft auf Christus hingeordnet sind, nehmen sie teil an seinem Heilshandeln. Im Hebräerbrief heißt es: „wie er unseretwegen Fleisch annahm, so sind auch die Engel“ als "dienende Geister ausgesandt zum Dienst derer, die das Heil erben sollen" (Hebr 1,14). Christus und die Engel: Jesus Christus ist Mittelpunkt und Haupt, Anfang und Ziel der ganzen Schöpfung. "Denn in ihm ist alles erschaffen im Himmel und auf Erden das Sichtbare und Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten; alles ist durch ihn und auf ihn hin erschaffen" (Kol 1, 16). Christus allein ist der Mittler zwischen Gott und den Menschen. Die Engel stehen nicht zwischen Gott und der Kirche. Ihre Aufgabe ist ähnlich wie die der Kirche: Erst durch Jesus Christus, durch den Logos, erhalten sie Zugang zur göttlichen Fülle. Wie wir dienen sie Christus, sind so unsere Weggefährten, aber wie die Heiligen sind sie mit Christus in der Herrlichkeit des Vaters.

1) Engel als Mit-Liturgen: Gemäß der Hl. Schrift (vgl. Jes 6; vgl. die Offenbarung) dienen Engel Gott im himmlischen Gottesdienst. Unser irdischer Gottesdienst ist nur ein schwacher Abglanz, wenngleich auch eine Einstimmung in den Gottesdienst, der in der unsichtbaren Welt unablässig zur Verherrlichung der göttlichen Majestät geschieht. Die Engel sind zuerst himmlische Liturgen, die Altardiener vor dem himmlischen Thron und vor dem ewigen Hohenpriester Jesus Christus. Engel gelten als Träger der Gebete: Nach Offb 8,3–4 tragen Engel die Gebete der Heiligen vor den Thron Gottes wie wohlriechenden Weihrauch. Diese Vorstellung durchzieht die gesamte Liturgiegeschichte. Im römischen Messkanon heißt es bis heute: „Lass diese Opfergabe durch die Hände deines heiligen Engels auf deinen himmlischen Altar getragen werden.“ Damit wird ausgedrückt, dass menschliches Beten in die Sphäre des Göttlichen hineingehoben wird. Engel sind also Mittler des Lobes, die unser oft schwaches Gebet mit der himmlischen Liturgie vereinen. Gleichzeitig stellen sie die Verbindung zwischen dieser himmlischen Verherrlichung Gottes und unserem irdischen Gebet der Kirche her. Daher glaubt die Alte Kirche, dass beim liturgischen Handeln der Kirche immer auch Engel anwesend sind, die eine Brücke zum Himmel schlagen. Johannes Chrysostomos sagt: „Zu dieser Zeit (nämlich der Messe) umringen selbst Engel den Priester; das ganze Heiligtum und der Raum um den Altar ist angefüllt mit himmlischen Heerscharen, dem zu Ehren, der auf dem Altare liegt“ (Joh.Chrysostomos, Sermo de resurrectione 3). Der hl. Ambrosius mahnt: „Zweifle nicht an der Gegenwart des Engels, wenn Christus zugegen ist, wenn Christus geopfert wird“ (Expos.Ev.Lc.I,12). Wo Christus ist, ist Gott. Wo Gott ist, sind Engel zugegen. Die Messe ist der Himmel auf Erden, weit mehr als nur eine Gemeindeversammlung oder ein schönes Gemeinschaftserlebnis. Sie sprengt Raum und Zeit. Von jeder Hl. Messe gilt das Wort aus dem Hebräerbrief: „Ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem; und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung; und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind; und zu Gott, dem Richter aller; und zu den Geistern der vollendeten Gerechten; und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes; und zum Blut der Besprengung, das besser redet als Abels“ (Hebr 12, 22-24).

2) Engel und der Lobpreis Gottes: Der hl. Benedikt schreibt: „Überall ist Gott gegenwärtig, so glauben wir, und die Augen des Herrn schauen an jedem Ort auf Gute und Böse. Das wollen wir ohne Zweifel ganz besonders dann glauben, wenn wir Gottesdienst feiern. Denken wir daher immer an die Worte des Propheten: „Dient dem Herrn in Furcht." „Singt die Psalmen in Weisheit." "Vor dem Angesicht der Engel will ich dir Psalmen singen." „Beachten wir also, wie wir vor dem Angesicht Gottes und seiner Engel sein müssen, und stehen wir so beim Psalmensingen, dass Herz und Stimme in und Stimme in Einklang sind“ (RB 19,1-7).

3) Die Engel und die Kirche: Sie gehören von Anfang an zusammen, dies zeigt uns auch noch die gotische und barocke Kirchenkunst sehr eindrucksvoll. Seien es die Anbetungs-Engel mit erhobenen Händen, die Engel mit gefalteten Händen beim Tabernakel oder die Sanctus-Leuchter-Engel. Wenn wir uns zum Gottesdienst versammeln, die Engel sind schon da, ein Hinweis auf ihren unaufhörlichen Dienst vor Gottes Thron. Im Dreimal-Heilig-Gesang (Sanctus) unseres Gottesdienstes stimmen wir in den Gesang der himmlischen Liturgie der Engel ein. Das gibt unserem schwachen, anbetenden Singen in der Liturgie eine besondere Qualität. Zum anderen braucht die Kirche den Beistand und den Schutz der Engel. In der Anrufung des hl. Erzengels Michael singt die Kirche: "Heerführer der Engel, oberster Anführer der himmlischen Liturgen, schirme jene, die sich in deinem heiligen Tempel versammeln und Gott Hymnen singen; schütze sie vor vielfältigen Gefahren" (byzantin. Troparion).

4) Engel als Bote, Retter, Begleiter und Korrektiv: Die Namen und die Dienste der drei Erzengel zeigen an, dass sie einzig und allein auf Gott hin gesehen und verehrt werden sollen: Gabriel - "Gott ist Kraft", Rafael - "Gott heilt" und Michael - "Wer ist wie Gott?" Gott schickt seine Engel aus, um Menschen zu stärken, sie aufzurichten, zu begleiten, ihnen eine Botschaft mitzuteilen, sei es von Angesicht zu Angesicht oder im Traum. Sie deuten Ereignisse, erteilen und erfüllen Aufträge: Völlig erschöpft, dem Tode nah, Elia möchte sterben, ein Engel des Herrn, er wird nicht näher beschrieben, gibt ihm Brot und Wasser, so dass er seinen Weg fortsetzen kann (vgl. 1. Könige 19, 1-8). Abraham und Sara bekommen Besuch von Engeln in der Gestalt von drei Männern, sie verkünden ihnen die Geburt eines Sohnes (vgl. Gen 18). Oder ein Engel des Herrn erscheint dem Mose in einer Flamme, die aus einem Dornbusch auflodert (Ex 3,1-5). Der Erzengel Gabriel erklärt Zacharias die unverhoffte Geburt eines Sohnes; er teilt Maria die Heilsabsicht Gottes mit. Ein Engel des Herrn erklärt Josef im Traum, was es mit der Schwangerschaft seiner Verlobten Maria auf sich hat und ermutigt ihn, bei ihr zu bleiben. Josef nimmt daraufhin Maria als Frau an (Mt 1,24). Den Hirten wird von Engeln der Weg zur Krippe im Stall von Bethlehem gewiesen (vgl. Lk 2,9ff). Der Engel des Herrn erscheint Josef nochmals im Traum, er trägt ihm auf, mit seiner Familie vor Herodes nach Ägypten zu fliehen (Mt 2,13). Auch den Sterndeutern wurde im Traum geboten, nicht zu Herodes zurückzukehren, sondern auf einem anderen Weg in ihr Land zu reisen (Mt 2,12). Engel sitzen am offenen Grab Christi, geben die Auferstehungsbotschaft an die Frauen weiter und sind Boten der Apokalypse. Engel sind Mittler aus dem Unsichtbaren. Diese vielfältigen und vielgestaltigen Begegnungen öffnen den Menschen die Augen und machen sie bereit zur Erkenntnis des Willens des Herrn.

5) Engel als Beschützer: Jeder Mensch hat einen Engel. „Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich auf dem Weg schützen und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt habe. Achte auf ihn und hör auf seine Stimme!“ (Ex 23,20f). „Der Engel des Herrn umschirmt alle, die ihn fürchten und ehren, und er befreit sie“ (Ps 34,8). Der hl. Basilius (+379) meint: "Jedem Gläubigen steht ein Engel als Beschützer und Hirte zur Seite, um ihn zum Leben zu führen." Der hl. Thomas von Aquin (+1274) ergänzt: Nicht nur der Gläubige, sondern jeder Mensch hat einen Engel, ganz gleich, welcher Religion er angehört. Aber nicht jeder, der von einem Engel erleuchtet wird, erkennt, von wem er erleuchtet wird. Und manchmal bedarf es zu unserem Heil auch den Engel des Schmerzes: „Der Schmerz ist ein heiliger Engel, und durch ihn sind Menschen größer geworden als durch alle Freuden der Welt“ (Adalbert Stifter, +1868).

Schlussgedanke: Wir dürfen Engel für andere Menschen sein: Kardinal John Henry Newman (+1890) sagte: "Ich bin berufen, etwas zu tun oder zu sein, wofür kein anderer berufen ist; ich habe einen Platz in Gottes Ratschluss, auf Gottes Erde, den kein anderer hat. Ich bin an meinem Platz so nötig, wie ein Erzengel an dem seinigen."

Über den Autor: Archimandrit Dr. Andreas-Abraham Thiermeyer (Link) ist Theologe mit Schwerpunkt auf ökumenischer Theologie, Ostkirchenkunde und ostkirchlicher Liturgie. Er studierte in Eichstätt, Jerusalem und Rom, war in verschiedenen Dialogkommissionen tätig, Konsultor der Ostkirchenkongregation in Rom, Gründungsrektor des Collegium Orientale in Eichstätt und veröffentlicht regelmäßig zu Fragen der Ostkirchen-Theologie, der Liturgie der Ostkirchen und des Frühen Mönchtums.

Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!

LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder.

kath.net verweist in dem Zusammenhang auch an das Schreiben von Papst Benedikt zum 45. Welttag der Sozialen Kommunikationsmittel und lädt die Kommentatoren dazu ein, sich daran zu orientieren: "Das Evangelium durch die neuen Medien mitzuteilen bedeutet nicht nur, ausgesprochen religiöse Inhalte auf die Plattformen der verschiedenen Medien zu setzen, sondern auch im eigenen digitalen Profil und Kommunikationsstil konsequent Zeugnis abzulegen hinsichtlich Entscheidungen, Präferenzen und Urteilen, die zutiefst mit dem Evangelium übereinstimmen, auch wenn nicht explizit davon gesprochen wird." (www.kath.net)

kath.net behält sich vor, Kommentare, welche strafrechtliche Normen verletzen, den guten Sitten widersprechen oder sonst dem Ansehen des Mediums zuwiderlaufen, zu entfernen. Die Benutzer können diesfalls keine Ansprüche stellen. Aus Zeitgründen kann über die Moderation von User-Kommentaren keine Korrespondenz geführt werden. Weiters behält sich kath.net vor, strafrechtlich relevante Tatbestände zur Anzeige zu bringen. |

Mehr zuEngel- Bischof Paprocki verteidigt Gebet zum Erzengel Michael am Ende der Messe

- Zählen Uriel und Raguel zu den Erzengeln?

- Zum Fest der Erzengel: Trump postet Gebet an den Erzengel Michael

- Ukrainisch-Katholischer Großerzbischof: Viele Menschen sehen ‚leuchtende Engel’ über der Ukraine

- US-Bischof: St. Michaels-Gebet zum Ende jeder Messe

- Nur drei Engel dürfen mit Namen angerufen werden

- Von Irland bis Israel: Sieben Klöster auf einer Linie

- Das war eine sehr schmerzhafte Phase in der Geschichte der Kirche

- 'Ich werde dir einen Engel schicken'

|

Top-15meist-gelesen- Einmal im Leben nach ISLAND - Eine Reise, die Sie nie vergessen werden!

- Die Piusbruderschaft und ihre Einheit mit der Kirche

- Oktober 2026 - Wunderbares SIZILIEN mit Kaplan Johannes Maria Schwarz!

- Piusbrüder lehnen Dialog mit Rom ab und beharren auf Bischofsweihe

- Große kath.net-Leserreise nach Rom - Ostern 2027 - Mit P. Johannes Maria Schwarz

- Zwei (renommierte und namentlich bekannte) Missbrauchsopfer „blitzen mit ihren Protesten ab“

- Offener Brief an Kardinal Marc Ouellet

- Die Kardinäle Ghirlanda und Ouellet denken gleich wie die Piusbruderschaft

- Kirche im Verfall

- Donald Trump und Keir Starmer grüßen Christen am Aschermittwoch, Merz und Van der Bellen die Muslime

- 'Man kann mit der Begründung, man verteidige die Demokratie, die Demokratie nämlich auch abschaffen'

- „Warum bin ich noch in der Kirche?“, fragte der Theologe Joseph Ratzinger bereits 1970

- 'Reiner Bullshit': Macron sorgt mit Attacke auf Meinungsfreiheit für Entsetzen

- Kritik an Kanzler Merz nach Ramadan-Grüßen

- Früherer Bundestagsvizepräsident Kubicki: „Der ZDF-Skandal muss politische Konsequenzen haben“

|