|

Loginoder neu registrieren? |

|||||

| ||||||

SucheSuchen Sie im kath.net Archiv in über 70000 Artikeln:     Top-15meist-diskutiert

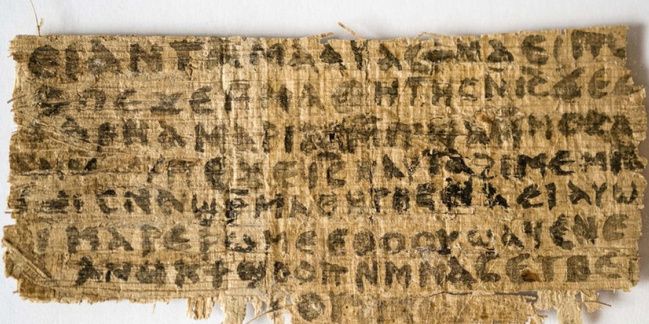

|  Wirbel um mysteriöses 'Evangelium von der Frau Jesu'20. September 2012 in Kommentar, 35 Lesermeinungen Experten sprechen von einer Fälschung. Ein Gast-Kommentar von Michael Hesemann Düsseldorf (kath.net) Die Meldung ging durch die internationale Presse und verunsicherte viele Christen. Papyrus-Fund: Jesus heiratete Maria Magdalena, titelte etwa die WELT am 19. September 2012. Hatte Dan Brown, Autor des ebenso kirchenfeindlichen wie historisch fragwürdigen Weltbestsellers Sakrileg: Der da Vinci-Code etwa doch Recht? War Jesus von Nazareth, den wir Christen als Sohn Gottes verehren, verheiratet, vielleicht sogar mit Maria Magdalena? Koptologen sind Kulturwissenschaftler, die sich auf die Geschichte der ägyptischen Christenheit spezialisiert haben. Kopten (eigentlich: Dar al-Qupt, Haus der Kopten) nannten die muslimischen Eroberer die ägyptische Urbevölkerung, die sie 640 n.Chr. unterwarfen; der Begriff ist von dem griechischen Landesnamen Aigyptos abgeleitet, der wiederum dem Altägyptischen Hai-ku-Ptah, Haus des Gottes Ptah) entlehnt ist. Als Koptisch wird aber eine Weiterentwicklung der altägyptischen Sprache bezeichnet, die seit der Zeit der römischen Besatzung gesprochen wird. Seit dem 2. Jahrhundert wird sie nicht mehr in der den Hieroglyphen entlehnten Volksschrift Demotisch, sondern mit den Buchstaben des griechischen Alphabets geschrieben, das um sieben Zeichen für speziell ägyptische Laute ergänzt wurde. Auf einem internationalen Koptologenkongress, der am letzten Dienstag in Rom abgehalten wurde, gab die amerikanische Kirchengeschichtlerin Karen L. King von der Harvard Divinity School ihre aufsehenerregende Entdeckung bekannt. Ein Amerikaner hatte im Antiquitätenhandel ein Papyrusfragment erworben und sie um ihr fachmännisches Urteil und eine genaue Übersetzung gebeten, erklärte sie. Das Fragment (siehe Foto), das sie in das 4. Jahrhundert datierte, ist klein wie eine Visitenkarte (4 x 8 cm) und enthält acht Zeilen, die in koptischer Sprache (und in griechischer Schrift) verfasst sind. Darin heißt es: nicht (für) mich. Meine Mutter schenkte mir das Le(ben

) Beweist dieser Fund, dass Jesus, der christlichen Tradition zum Trotz, doch verheiratet war? Liegt hier eine authentische Überlieferung der Urchristen vor, die später von der Kirche unterdrückt wurde? Zunächst ist einmal Skepsis angesagt. Nichts, aber auch gar nichts weiß man über die Herkunft des Papyrus. Sicher, er stammt aus Ägypten. Frau King datiert ihn in das 4. Jahrhundert, weil die Schrift zumindest paläographische Parallelen zu veröffentlichten Handschriften aus diesem Zeitraum aufweist. Andere Experten melden Zweifel an. Die Schrift wirkt eher unbeholfen, der Schreiber wußte offenbar nicht so richtig mit seinem Schreibinstrument, der Feder, umzugehen. Zweifellos ist das Schreibmaterial selbst antik, doch auch unbeschriftete Papyrusfragmente kann man im Antiquitätenhandel erwerben. Auffallend ist die Regelmäßigkeit des oberen, linken und rechten Randes; er wirkt regelrecht zurechtgestutzt. Das Werk eines Antiquitätenhändlers also, der aus einem Fragment mehrere Stücke zum Verkauf zusammenschnitt? Dafür wiederum ist der Text zu konsistent. Anders als bei den meisten erhaltenen Fragmenten, scheint der Dialog nahezu komplett erhalten und ist inhaltlich nachvollziehbar: Jesus macht eine Feststellung über Frauen, die Jünger erheben Einspruch, auf den ihr Meister mit starken Worten reagiert. Einen sensationelleren Text, ein brisanteres Thema kann man sich, speziell nach dem Hype um Dan Browns Sakrileg, wohl kaum vorstellen. Mit dem weltweiten Medienecho war zu rechnen. Ist es da noch ein Zufall, dass der natürlich anonyme Besitzer nicht etwa einen Ägyptologen konsultierte, sondern eine Kirchengeschichtlerin mit einem deutlich feministischen Hintergrund , spezialisiert (laut ihrer Biografie auf der website der Harvard Divinity School) u.a. auf gender studies? Als Autorin von Werken wie Das Evangelium der Maria von Magdala: Jesus und die erste Apostelin, Bilder des Weiblichen in der Gnosis und Frauen und Göttinnen-Traditionen in der Antike und Gegenwart muss sie den zugespielten Fund als Krönung und Bestätigung ihres Lebenswerkes empfunden haben. Doch wie hätte das der stolze Besitzer wissen können, der sich ja gerade an die vermeintliche Expertin wandte, weil er wissen wollte, was auf dem Fragment stand? Tatsächlich wurden schon auf der Präsentation in Rom deutliche Zweifel an der Echtheit des Papyrus laut. So zitiert die Presseagentur Associated Press (AP) den deutschen Koptologen Stephen Emmel von der Universität Münster mit den Worten: Etwas am Erscheinungsbild und der koptischen Grammatik dieses Fragmentes erscheint nicht unbedingt überzeugend. Alin Suciu, der an der Universität Hamburg Papyrologie lehrt, ist noch direkter: Ich würde sagen, dass es sich um eine Fälschung handelt. Die Schrift sieht nicht authentisch aus. Wolf-Peter Funk, ein renommierter Koptologe der Universität Laval, Quebec (Kanada) und Mitherausgeber der gnostischen Handschriften von Nag Hammadi, hält die Form des Papyrus für verdächtig. Doch selbst wenn er antiken Ursprungs wäre, so Funk, könne er alles und jedes sein: Es gibt Tausende Papyrusfragmente, auf denen man verrückte Sachen findet. Selbst in ihrer eigenen Studie zu dem Evangelium von der Frau Jesu, wie sie es provokativ nennt, räumt Frau King ein, dass zwei der drei von ihr konsultierten Experten ziemlich sicher waren, dass es sich um eine Fälschung handeln könnte; sie listeten schließlich eine Reihe von Schwierigkeiten bezüglich der Grammatik und Paläografie des Textes auf. Selbst wenn es echt wäre, so räumte der dritte Experte ein, wäre es gewiss nicht zur öffentlichen Verlesung angefertigt worden, sondern für das private Studium eines Einzelnen oder einer kleinen Gruppe. Der Schreiber selbst war offenbar selbst nicht von der Authentizität des Textes überzeugt, sonst hätte er sich mehr Mühe gegeben und ihn nicht so nachlässig, ja geradezu schlampig, kopiert. Weiter stellt King fest, dass zumindest der erste Satz des Fragmentes aus dem sogenannten Thomas-Evangelium übernommen wurde, während sein zweiter Teil deutliche Parallelen zum Philippus-Evangelium aufweist zwei gnostischen Handschriften aus dem 4. Jahrhundert, die 1945 in Nag Hammadi in Oberägypten entdeckt worden waren. Doch selbst wenn das Fragment tatsächlich aus dem 4. Jahrhundert stammt, so verrät es uns doch mehr über die Welt heterodoxer Sekten als über den historischen Jesus von Nazareth. Denn gerade im Ägypten der Spätantike war auch die synkretistische Bewegung der Gnosis verbreitet, eine Selbsterlösungslehre, die heidnische Inhalte unter (pseudo-)christlichen Bildern und Begriffen vermittelte. Während einige gnostische Sekten die materielle Welt als Gefängnis der Seele ablehnten, gab es andere, die sich durchaus einer weltlich-sexuellen Symbolsprache bedienten und ein Ritual kannten, das sie Mysterium des Brautgemachs nannten. So glaubten die Autoren des Philippus-Evangeliums, dass Mann und Frau ursprünglich eine Einheit bildeten, sie erst bei der Inkarnation getrennt wurden, sich finden und wieder vereinigen müssten, um Erlösung zu finden. Schließlich räumt auch Frau King ein, dass Anspielungen auf eine intime Beziehung zwischen Jesus und Maria Magdalena weniger als historische Begebenheiten verstanden werden sollten denn als nützlich, um den Symbolismus des Brautgemach-Rituals im Philippus-Evangelium zu illustrieren. Zudem zeugen die gnostischen Evangelien, die ihre Autoren bekannten Namen aus dem Neuen Testament zuschrieben, von so wenig Kenntnis vom Judentum und den Stätten des Wirkens Jesu, dass auch ein Laie sie schnell als Pseudepigraphen (also fälschlich zugeschriebene Schriften) identifizieren kann. Bereits im 2. Jahrhundert schrieb Irenäus, Bischof von Lyon, eine ausführliche Abhandlung über die Sekten der Gnostiker, sein Werk Adversus haereses (Gegen die Irrlehren). Authentisch, so stellt er darin fest, ist nur, was von den Bischöfen gelehrt wird, die noch direkte Schüler der Apostel oder Schülern von Schülern der Jünger Jesu seien. So erklärte er die apostolische Sukzession zum Erkennungsmerkmal wahrhaftiger Verkündigung der Lehren und Taten Jesu. Auch Irenäus, dessen Lehrer noch ein direkter Schüler des Apostels Johannes war, ließ nur die vier kanonischen Evangelien gelten und nicht die Erfindungen und Privatoffenbarungen der Sektierer. Und tatsächlich: Die einzigen Evangelien, die auch archäologisch verifiziert wurden, die authentische Stätten beschreiben und von denen die frühesten erhaltenen Abschriftenfragmente stammen, sind jene des Neuen Testamentes. So stellt selbst Frau King in ihrer Arbeit fest, dass das von ihr in Rom vorgestellte Fragment keinen Beweis dafür liefert, dass der historische Jesus verheiratet war. Denn sicher ist: Er war es nicht. Das gern zitierte Argument, ein Rabbi müsse in geordneten Verhältnissen leben, gilt für das talmudische Judentum der Zeit nach der Zerstörung des Jerusalemer Tempels, also vielleicht ab dem 2. Jahrhundert nicht aber für die Zeit Jesu. Die breite Bewegung der Essener allein, die aus zölibatären Männern und zölibatär lebenden Ehepaaren bestand, belegt, wie weit verbreitet Ehelosigkeit und Enthaltsamkeit im 1. Jahrhundert war. Seit jeher kannte das Judentum die prophetische Ehelosigkeit; wer eine Sendung Gottes in sich spürte, ging in die Wüste, betete und fastete, aber hielt sich fern vom weltlichen Leben. Der Prophet Elias praktizierte sie ebenso wie Johannes der Täufer und gewiss auch Jesus. Einer, der sagt: Die Füchse haben ihre Höhlen und die Vögel ihre Nester; der Menschensohn aber hat keinen Ort, wo er sein Haupt hinlegen kann (Mt 8,20), der hat keine Familie, kein Heim und keine Frau an seiner Seite. Denn auch an anderer Stelle erteilte der Sohn Gottes der Ehe für jene, die ihr Leben ganz dem Herrn weihen wollen, eine klare Absage: Da sagten die Jünger zu ihm: Wenn das die Stellung des Mannes in der Ehe ist, dann ist es nicht gut zu heiraten. Jesus sagte zu ihnen: Nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn es ist so: Manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind von den Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht - um des Himmelreiches willen. Wer das erfassen kann, der erfasse es. (Mt 19,11-12)

kath.net-Buchtipp Alle Bücher und Medien können direkt bei KATH.NET in Zusammenarbeit mit der Buchhandlung Christlicher Medienversand Christoph Hurnaus (Auslieferung Österreich und Deutschland) und dem RAPHAEL Buchversand (Auslieferung Schweiz) bestellt werden. Es werden die anteiligen Portokosten dazugerechnet. Die Bestellungen werden in den jeweiligen Ländern (A, D, CH) aufgegeben, dadurch entstehen nur Inlandsportokosten. Für Bestellungen aus Österreich und Deutschland: [email protected] Für Bestellungen aus der Schweiz: [email protected] kathTube-Foto: Das umstrittene Papyrusfragment Ihnen hat der Artikel gefallen? Bitte helfen Sie kath.net und spenden Sie jetzt via Überweisung oder Kreditkarte/Paypal!  LesermeinungenUm selbst Kommentare verfassen zu können müssen Sie sich bitte einloggen. Für die Kommentiermöglichkeit von kath.net-Artikeln müssen Sie sich bei kathLogin registrieren. Die Kommentare werden von Moderatoren stichprobenartig überprüft und freigeschaltet. Ein Anrecht auf Freischaltung besteht nicht. Ein Kommentar ist auf 1000 Zeichen beschränkt. Die Kommentare geben nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion wieder. |  Mehr zuGeschichte

|        Top-15meist-gelesen

| |||

| ||||||

© 2026 kath.net | Impressum | Datenschutz | ||||||